Analisis Kritis atas Data Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Nyatanya, selain kekerasan, bahaya independensi pers mengintai dalam cara yang lebih halus: melalui ketakutan.

Juara Favorit Lomba Artikel Analisis Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Penulis: Nada Azka Maulida, Mahasiswa Filsafat Universitas Indonesia

Mereka mengira selembar kartu pers akan melindungi—sampai suatu hari, leher mereka dicekik aparat di Poco Leok, ponsel mereka dihancurkan di depan Gedung DPR, dan mayat rekan mereka hangus terbakar bersama keluarganya. Laporan berjudul Indeks Keselamatan Jurnalis 2024: Ancaman dan Risiko Keselamatan Jurnalis pada Masa Transisi yang dipublikasikan oleh Yayasan Tifa memberi skor 60,5 (‘agak terlindungi’). Namun di luar angka, di ruang-ruang liputan yang penuh tekanan dan intimidasi, 167 jurnalis harus menghadapi kekerasan secara langsung.

Pola adalah ilusi yang kita ciptakan untuk menenangkan diri, atau setidaknya, begitulah David Hume memperingatkan. Tahun 2025, ilusi itu runtuh. Nyaris setiap demonstrasi kini diiringi pentungan polisi yang menghujam ke tubuh jurnalis, paket berisi kepala babi dan tikus yang tiba-tiba muncul di meja redaksi Tempo, dan yang paling segar–titah presiden yang menyuruh wartawan minggir saat ia hendak memberi pidato kenegaraan. Mengingat realitas yang kini sedang terjadi, jika dibaca dengan teliti, maka indeks tahun 2024 itu sejatinya adalah batu nisan yang disiapkan terlalu dini. Ini bukan lagi prediksi, melainkan autopsi atas kematian yang sedang berjalan: 2024 bisa jadi adalah tahun terakhir sebelum independensi pers hancur ditelan jalan suram otokrasi.

Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa tren dalam pola kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2024. Masa transisi kekuasaan selalu menjadi titik balik bagi demokrasi suatu negara–entah menuju cahaya dan angin segar atau sebaliknya, jatuh ke dalam jurang kegelapan. Pemilu sebagai kontestasi politik selalu diwarnai dinamika yang kompleks dan pelik, dan jurnalis sebagai watchdog memainkan peran krusial dalam melaporkan momentum dan perkembangan di dalamnya. Sayang beribu sayang, tanggung jawab berat ini sering kali mengancam kebebasan dan keselamatan mereka.

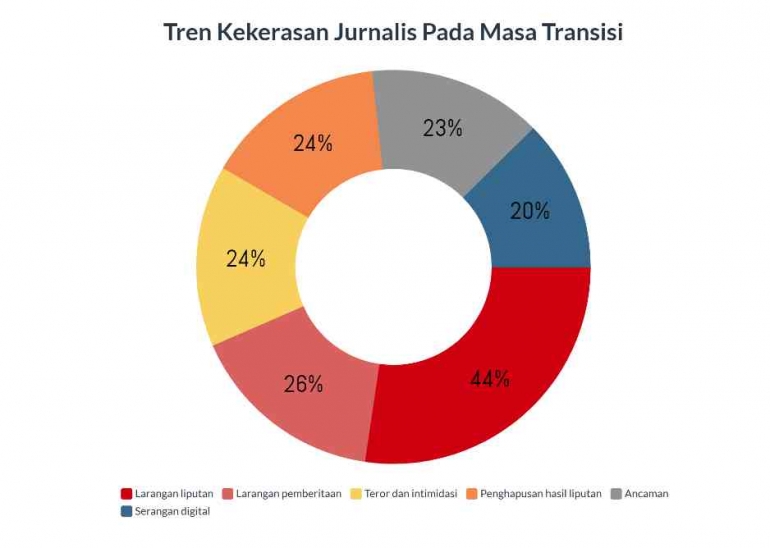

Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024 yang dipublikasikan oleh Yayasan Tifa sejatinya tak hanya mencatat luka, tapi juga mengungkap pola kekerasan baru yang menyusup halus. Pada masa transisi itu, yang mendominasi opresi bukan pukulan, melainkan pelarangan liputan (44%), larangan pemberitaan (26%), serta teror dan intimidasi (24%) yang kini jadi senjata baru pembungkaman. Temuan ini juga menunjukkan adanya tren baru yaitu meningkatnya angka serangan digital berupa peretasan dan doxxing yang dilaporkan oleh 20% responden.

Beberapa fakta empiris mendukung statistik ini. Pada Pilkada 2024 lalu, wartawan Suara Demokrasi dilarang untuk meliput Debat Publik Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep di aula Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba). Panitia berdalih karena tidak memiliki undangan resmi, padahal acara tersebut dibiayai pajak rakyat dan sudah seharusnya bersifat publik. (SuaraDemokrasi, 2024)

Keadaan ini tidak membaik pasca-pemilu, malah justru sebaliknya. Demonstrasi besar di era pemerintahan Presiden Prabowo, penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, diwarnai dengan kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat keamanan. Ketika gas air mata pecah, H, seorang jurnalis Tempo, memutuskan mendokumentasikan kejadian tersebut. Rupanya tindakan itu berujung petaka–begitu melihat kamera yang dipegang H, aparat keamanan segera mengelilinginya dan memaksa H menghapus video tersebut. “… Kemudian saya dipukul. Pertama datang dari kanan. Akhirnya saya menuruti permintaan mereka untuk menghapus videonya,” ucap H getir.

Demokrasi sesungguhnya tidak mati dengan satu tembakan. Ia sekarat perlahan, di balik meja redaksi, dalam ruang rapat mewah wakil rakyat yang dilakukan diam-diam, atau di layar ponsel wartawan yang dipenuhi teror dan ancaman. Nyatanya, selain kekerasan, bahaya independensi pers mengintai dalam cara yang lebih halus: melalui ketakutan.

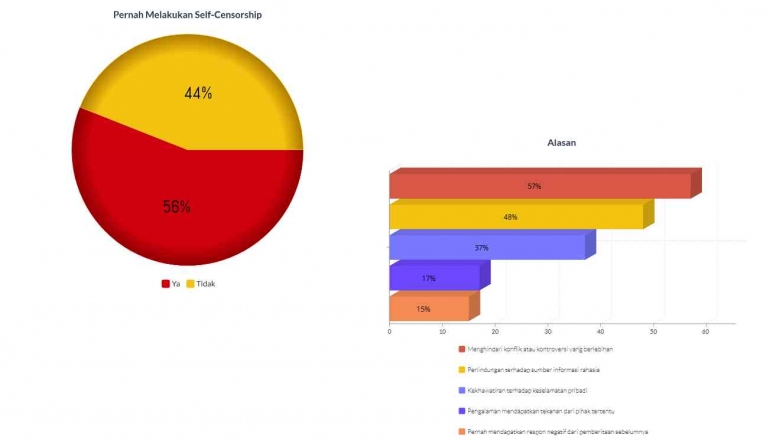

Laporan IKJ 2024 menunjukkan tingginya angka self-censorship, yakni sejumlah 56% sepanjang tahun 2024. Alasannya beragam, tapi tak pernah jauh dari kengerian yang sudah tertanam: menghindari konflik atau kontroversi yang berlebihan (57%), sebagai perlindungan terhadap sumber informasi rahasia (48%), dan adanya kekhawatiran terhadap keselamatan pribadi (37%). Keputusan self-censorship juga kerap didorong pengalaman tekanan (17%) dan respon negatif atas pemberitaan sebelumnya (15%).

Di sinilah skor IKJ 2024 menemui persimpangan jika ditelaah kembali menggunakan kerangka Critical Discourse Analysis (CDA). (Fairclough, 2013) CDA adalah pendekatan analisis wacana yang mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk dan mereproduksi relasi kekuasaan, ideologi, dan dominasi dalam konteks sosial. Laporan IKJ 2024 menyebutkan bahwa pilar Stakeholder Media memiliki skor tertinggi sebesar 73,32, menyiratkan keberhasilan aktor-aktor media dalam menciptakan ekosistem yang melindungi jurnalis. Pilar ini terdiri dari tiga aktor utama: Perusahaan Media, Organisasi Jurnalis Sipil (CSO) seperti LBH/LBH Pers, dan Lembaga Negara termasuk Dewan Pers serta Komnas HAM. Dalam teks laporan, nilai ini dibangun melalui diksi teknokratik seperti “tersedianya SOP,” “pelatihan keselamatan,” dan “pendampingan dari CSO dan lembaga negara”. Kata-kata ini menghadirkan citra birokratis—sebuah dunia ideal di mana prosedur dan pelatihan dinilai cukup untuk merespons kompleksitas kekerasan terhadap jurnalis.

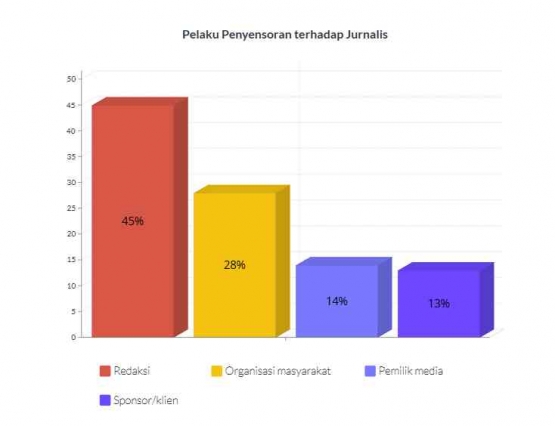

Namun di balik lapisan teks tersebut, jika ditelusuri lebih jauh, justru terdapat representasi yang bertolak belakang: lembaga media itu sendiri menjadi pelaku sensor paling dominan.

Grafik di atas secara gamblang memperlihatkan bahwa pelaku utama penyensoran bukanlah aktor negara atau aparat, melainkan institusi yang seharusnya membela kebebasan berekspresi: redaksi itu sendiri (45%). Data ini menegaskan adanya pembalikan posisi kekuasaan, di mana media justru menjadi tangan panjang penjinakan terhadap jurnalisnya sendiri. Selain dari organisasi masyarakat (28%), pemilik media juga melakukan penyensoran ketiga terbanyak (14%) disusul oleh sponsor/klien (13%).

Apabila dipetakan berdasarkan wilayah, tampak bahwa jurnalis di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Maluku-Malut, dan Papua paling banyak mengalami sensor dari redaksi. Hal ini semakin memperkuat pertanyaan atas penempatan perusahaan media sebagai salah satu pelindung, padahal dalam praktik sosial, media juga adalah pelaku sensor. Maka ada bentuk kontradiksi diskursif antara bagaimana media dikonstruksikan dan bagaimana ia bekerja.

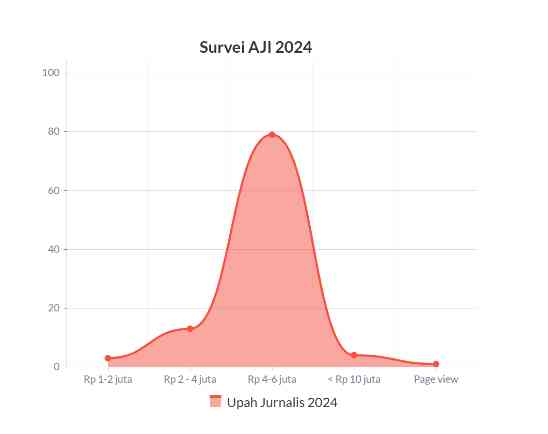

Bayang-bayang kematian independensi pers tidak berhenti sampai pada penyensoran belaka. Pasalnya, ancaman kini merayap lebih dalam dan menyasar kebutuhan paling dasar para jurnalis—sandang, pangan, dan rasa aman. Berdasarkan survei Upah Layak Jurnalis yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, mayoritas responden belum mencapai nominal upah layak senilai Rp 8,334,542. Hasilnya, ada 79 persen responden mengaku mendapat upah sebesar Rp 4-6 juta tiap bulan, 13 persen mendapat upah Rp 2-4 juta tiap bulan, 4 persen mendapat upah di bawah Rp 10 juta, 3 persen mendapat upah Rp 1-2 juta tiap bulan, dan 1 persen mendapat upah per page views atau pembaca artikel. (AJI, 2024)

Selain upah yang tidak layak, survei tersebut juga mengungkapkan 13% responden mengalami pemotongan gaji. Kondisi itu selaras dengan fenomena empiris yang menimpa salah satu media nasional besar, CNN Indonesia, yang telah diputus bersalah karena memotong secara sepihak upah sejumlah karyawan. Tak berhenti sampai di sana, CNN Indonesia pun diduga melakukan pemberangusan serikat pekerja (union busting). Dugaan ini mencuat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pengurus Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI). Manajemen CNN Indonesia juga dituding melakukan kampanye anti-serikat pekerja pada September 2024 dengan memaksa karyawan di divisi televisi dan online untuk menandatangani surat pernyataan menolak kehadiran SPCI. Tak hanya CNN Indonesia, AJI menyatakan bahwa terdapat 13 perusahaan media yang melanggar hak-hak buruhnya, termasuk juga media-media besar seperti Kompas Media Nusantara (Kompas.id), MNC Group, Media Indonesia, Liputan6, Suara.com, Republika, dan Tribun Group. (Trimurti, 2025) Ditambah, IKJ 2024 juga menyebutkan efisiensi perusahaan media menyebabkan pengurangan hak-hak jurnalis menjadi tantangan tambahan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan pemotongan anggaran di lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI.

Berdasarkan diagram Venn di atas, dapat dilihat bahwa sensor internal yang membahayakan independensi pers dan pelanggaran hak-hak jurnalis sebagai pekerja menunjukkan adanya kontradiksi konflik kepentingan antara peran ganda perusahaan media. Oleh karena itu, sudah seharusnya parameter Pilar Stakeholder Media perlu dievaluasi kembali dalam menilai Indeks Keselamatan Jurnalis, mengingat perusahaan media merupakan salah satu kelompok yang termuat di dalamnya.

Data-data ini tak bisa hanya dibaca sebagai angka–di sinilah pentingnya memakai pisau analisis wacana dan teori kekuasaan, terkhusus kerangka biopolitics dan governmentality yang dikemukakan Michael Foucault. Governmentality, atau rasionalitas pemerintahan, memungkinkan kita melihat bagaimana jurnalis didisiplinkan bukan hanya lewat kekerasan fisik, tapi melalui mekanisme institusional seperti tekanan dari redaksi, pemilik media, dan bahkan SOP keselamatan. (Foucault, 1976) Praktik self-censorship (yang dilakukan oleh 56% jurnalis menurut data) adalah contoh nyata dari kekuasaan yang bekerja melalui internalisasi rasa takut dan pengelolaan diri sendiri, bukan pemaksaan eksternal.

Sementara itu, gagasan Foucault mengenai biopolitics selaras dengan bagaimana kehidupan jurnalis diatur, diproduksi, dan dalam beberapa kasus, secara sistemik dibiarkan “sekarat”—melalui upah rendah, pemotongan gaji, atau PHK pasca-pembentukan serikat. Kekuasaan di sini tidak lagi membunuh secara langsung, tapi mengatur siapa yang boleh hidup secara bermartabat, dan siapa yang dibiarkan tersingkir dari sistem. (Senellart et al., 2009) Dengan kerangka tersebut, kita bisa melihat bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya soal siapa pelakunya, melainkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus—melalui diskursus, institusi, dan manajemen rasa takut—untuk mengendalikan kerja jurnalisme dalam kerangka demokrasi yang tampak hidup, tetapi sebenarnya perlahan membusuk.

Obituari barangkali terlalu awal ditulis, tapi baris-barisnya sudah mulai tampak di halaman belakang sejarah media kita. Independensi jurnalis perlahan sekarat—bukan selalu karena laras senapan, tapi lewat tekanan editorial yang menyusup sebagai arahan, sensor yang berwujud “pertimbangan bisnis dan kepentingan”, serta upah yang terus diremehkan. Namun, Foucault juga menegaskan: di mana ada kekuasaan, di sana ada perlawanan. Di tengah ancaman yang sistemik, perlawanan harus dilakukan secara kolektif. Reformasi hukum yang tegas, pemutusan mata rantai intervensi pemilik media, dan jaminan penghidupan layak bagi jurnalis adalah langkah kunci. Solidaritas publik—sebagai pembaca yang kritis—juga bisa menjadi tameng terakhir ketika negara dan oligarki media abai. Jika laporan ini adalah obituari, perjuangan kita hari ini adalah menyelamatkan nyawa yang tersisa dan memastikan kematian independensi jurnalis tidak menjadi kenyataan yang tak terelakkan.

Referensi

Fairclough, N. (2013). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315834368

Senellart, M., Ewald, F., & Fontana, A. (Eds.). (2009). Security, Territory, Population. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230245075

Society Must Be Defended. (n.d.). Macmillan Publishers. Retrieved May 17, 2025, from https://us.macmillan.com/books/9780312422660/societymustbedefended/

Survei AJI: 85 Persen Jurnalis di Jakarta Tak Dapat Upah Layak | tempo.co. (2024, June 22). Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/survei-aji-85-persen-jurnalis-di-jakarta-tak-dapat-upah-layak-468 48

Trimurti. (2025, February 4). 13 Perusahaan Media Rampas Hak Buruh Sepanjang 2024. Trimurti.ID. https://trimurti.id/kabar-perlawanan/13-perusahaan-media-rampas-hak-buruh-sepanjang-2014/

Wartawan Dilarang Meliput Debat Publik Pertama Pilkada Sumenep 2024, KPU Dipertanyakan? (2024, October 28).

https://suarademokrasi.id/wartawan-dilarang-meliput-debat-publik-pertama-pilkada-sumenep-202 4-kpu-dipertanyakan/

Baca Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 di sini.

Artikel ini diunggah ulang dari artikel asli berikut. Izin menggunggah ulang telah tertuang dalam aturan dan disetujui setiap peserta lomba.

Jurnalisme Aman (JA) merupakan konsorsium dari Yayasan Tifa, Human Rights Working Group (HRWG), dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) didukung oleh Kedutaan Belanda. JA mengupayakan terciptanya ekosistem yang aman bagi jurnalis—menjamin kebebasan pers di Indonesia.

Roadshow Jurnalisme Aman dilaksanakan untuk advokasi—menyebarluaskan aktivitas dan publikasi yang telah dilakukan kepada pers mahasiswa, di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia, salah satunya situs aduan dan pembelajaran terpadu, JurnalismeAman.com.